《刺杀小说家2》为什么让人看不下去?它犯了所有烂片都会犯的致命错误

更新时间:2025-10-10 09:03:01

花了3亿造奇观,却忘了最基本的道理:没有灵魂的躯壳,再华丽也只是行尸走肉

听我一句劝:立刻停止对"视觉大片"的迷信。

昨天刷完《刺杀小说家2》,134分钟,7场大战,3亿投资,我却在第30分钟就开始看手机。不是因为我没耐心,而是这部电影犯了一个所有烂片都会犯的致命错误——它以为砸钱堆奇观,就能掩盖故事的空洞。

首先叠甲,我只是一个业余的电影爱好者,电影评论只是爱好,也只会用入门的电影理论来解剖,我个人认为这部电影的问题出在"三结构"的全面崩塌。

什么是三结构?这是电影分析与创作中的核心理论框架:

创作意图(第三结构)、视听符号(第二结构)、故事叙事(第一结构)的有机统一。

《刺杀小说家2》的致命问题,就是这三重结构的彻底断裂。

你以为的"大制作",其实是"三重断裂"

大多数人看电影,只看到表面的视觉冲击。他们以为云中城很震撼,赤沼很酷炫,太初秘境很梦幻,就是好电影。但是从电影评论的角度看,错了,这种思维本身就是错的。

我眼中的好电影,必须实现"意图-符号-故事"的无缝衔接。比如《奥兰多》以"性别革命"为创作意图,用"四百年服装变迁"作为视听符号,通过"奥兰多身份转换"的故事叙事,共同完成对"二元论"的解构。这叫三结构自洽。反观《刺杀小说家2》,三重结构全面断裂,沦为"无魂的空壳"。

1️⃣第三结构崩塌:创作意图的迷失什么是第三结构?

创作者通过影片想要传递的核心思想或哲学立场,是统领全片的"总指挥棒"。

《刺杀小说家2》的问题是这部电影想讲什么?弑神反抗命运?自我救赎?资本批判?还是创作者的困境?导演贪心地想要全部,结果什么都没讲清楚。

对比优秀案例《燃烧》通过"小饥饿(生理需求)"与"大饥饿(精神虚无)"的隐喻,揭露资本主义对年轻人的异化。李沧东的创作意图直指"制度性吞噬下的个体困境"——一个核心,贯穿始终。还有典型的童话与现实双线叙事的《潘神的迷宫》,也通过了大量的现实和童话的镜像设计,传达了对于战争的思考和反对。

我认为真正的好电影,永远只有一个核心主题。《教父》讲权力,《肖申克的救赎》讲希望。主题越单纯,力量越强大。你以为内容越丰富越好,其实恰恰相反——专注才是力量的源泉,贪婪只会稀释一切。

2️⃣第二结构失效:视听符号的空洞什么是第二结构?

通过镜头、色彩、道具、空间等视听语言构建的隐喻系统,是连接抽象理念与具象故事的"桥梁"。这是一位导演最能发挥的地方,为什么是总导演,他要调度不同工种之间的协作,运用视听符号构建并且实现他想表达的创作目标。

《刺杀小说家2》的问题是赤发鬼的长发拍得再逼真,如果不能象征"欲望的异化",就只是昂贵的道具。双向穿越的手机设计得再精巧,如果只用来制造笑料,就只是无意义的噱头。

优秀的案例可以参考《某种物质》中裂开的鸡蛋象征主体分裂,红色走廊对应虚假的"景观社会",《边境》中导演用半人半兽的山兽形象,批判人类对自然的掠夺。每一个视听符号都服务于生态女性主义的创作意图。

电影不是炫技大赛,每一分钟都是经费,每一个视觉元素都必须承载意义。《功夫》里火云邪神的毒针设计为"一体两面":带针时是恶的凶器,拔针后化为"菩萨莲花座",暗喻"善恶转换在一念之间"。这叫有机统一。你以为技术越先进越牛逼,其实技术只是工具——没有思想的技术,就是最昂贵的垃圾。

3️⃣第一结构崩坏:故事叙事的逻辑漏洞什么是第一结构?

通过人物、情节、冲突构建的表层故事,是观众最直观感受到的"剧情线"。

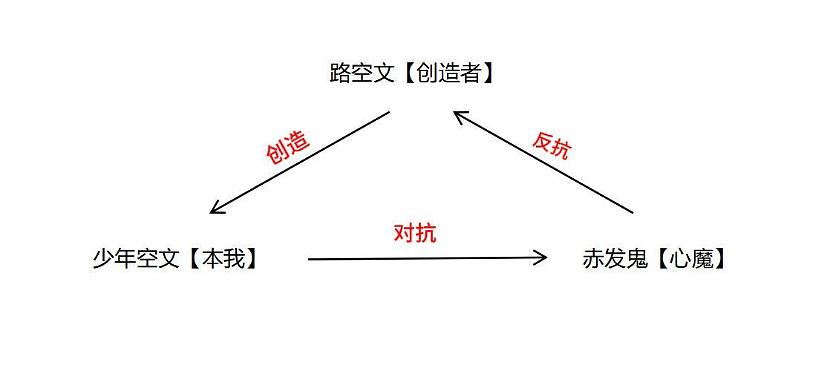

《刺杀小说家2》的问题是角色可以随意穿越双世界,却不解释规则。路空文作为"造物主",对自己创造的世界一无所知。少年空文喊着"我命由我不由天",却没有任何具体行动支撑这句话。

对比优秀案例《窃听风暴》通过特工卫斯勒从"冷血监控者"到"艺术守护者"的转变,让观众在剧情共情中,自然领会"人性觉醒与制度批判"的深层主题。人物弧光清晰,逻辑自洽。

观众不是傻子,他们能感受到逻辑的漏洞。好故事需"每一场戏都有功能"。《奥兰多》开篇用伊丽莎白一世赐福"永不衰老"的情节,既确立奇幻基调,又暗示"大英帝国野心与性别政治的关联"。你以为观众只要视觉爽就行,其实观众最需要的是逻辑自洽的世界观和可信的人物动机。

破局之道:从"奇观崇拜"到"三结构自洽"

那到底什么才是好电影?答案就在三结构的辨证关系中。好电影必须实现"黄金三角":第三结构统领前两者,第二结构反哺第三结构,第一结构承载情感共鸣。

1️⃣重新定义"大制作"

传统认知是投资越大,特效越炫,就是大制作。但实际上真正的大制作,是在创作意图、视听符号、故事叙事三个层面都达到顶级水准的作品。钱只是工具,不是目标。

2️⃣重新理解"视觉奇观"

并不是画面越华丽,视觉冲击越强,就是好电影。真正的视觉奇观,是能够触动人心的画面。《钢琴教师》中艾丽卡的"控制欲与自毁倾向",通过母女争吵、偷窥等情节逐步深化,哈内克用"无旁白纯视听"手法,让观众自行解读人物心理。学会区分"炫技"和"表达"。炫技是为了展示技术,表达是为了传递情感。

3️⃣重新审视"商业与艺术"

传统认知是商业电影就是要迎合观众,艺术电影才追求深度。但是最成功的商业电影,往往也是最有深度的艺术作品。《奥本海默》以"科学家良知与工具理性的对抗"为意图,采用彩色/黑白双线叙事,既还原历史真实,又引发对"科学伦理"的反思。

不要用"商业"为平庸找借口。观众比你想象的更聪明,他们渴望既好看又有深度的作品。

作为内容创作者,我们能学到什么

《刺杀小说家2》的失败,不是偶然,而是必然。

它代表了当下影视行业的一种病态思维——用技术掩盖创作的贫瘠,用奇观替代思想的深度。

但这给了我们一个宝贵的反思机会:什么才是真正有价值的内容?

答案就在电影三结构理论中:理解三结构,既是专业影评的"解剖刀",也是创作者的"导航图"。

这不仅适用于电影,也适用于我们每个人的内容创作。

无论你是写公众号、做短视频,还是搞直播带货,都要问自己三个问题:

你的创作意图是什么?(第三结构)

你的表达符号是否服务于这个意图?

(第二结构)你的故事逻辑是否自洽?(第一结构)

艺术的两个最高的向度,就是愤怒与慈悲。艺术家的愤怒唤醒沉睡的众生,时刻提醒人要活得像个人。艺术家的慈悲被冰冷的人间升温,将人间的不公、人性的浑噩、麻木精化为澄清的热泪。 --陈小姐

只有三结构自洽的内容

才能真正触动人心

产生持久的影响力。

--END--

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:所爱非人

下一篇:很少有电影能让人像在看剧本

原来,《刺杀小说家2》刺杀的是电影啊

原来,《刺杀小说家2》刺杀的是电影啊 国庆档最期待翻车!《刺杀小说家2》特效拉满,却把故事续成了“煎熬两小时”

国庆档最期待翻车!《刺杀小说家2》特效拉满,却把故事续成了“煎熬两小时” 《刺杀小说家2》文戏硬伤+表达过时

《刺杀小说家2》文戏硬伤+表达过时 《刺杀小说家2》,中二一点又何妨

《刺杀小说家2》,中二一点又何妨 〔短评032〕《刺杀小说家2》:事已至此,什么时候拍《绣春刀3》

〔短评032〕《刺杀小说家2》:事已至此,什么时候拍《绣春刀3》 解构《刺杀小说家2》——剧情逻辑与隐喻分析

解构《刺杀小说家2》——剧情逻辑与隐喻分析